家の印象、住み心地、暮らしやすさを大きく左右する要素のひとつが照明です。

今回は、注文住宅における照明計画で後悔しないための重要なポイントを、我が家で実際に採用した実例付きで「何故そうしたのか」の部分に掘り下げて徹底解説させていただきます。

- 注文住宅で照明計画を立てる際のおさえるべきポイント

- 実際に我が家で実施した照明計画実例

- 我が家で実際に後悔している失敗ポイント

デザイン性だけでなく、暮らしやすさに直結する照明計画は、注文住宅を建てるうえで、絶対に抑えておくべき内容です。

我が家では、主に「温白色」と「電球色」を配置して計画を立てました。

抑えておいて損しない、知って得する情報盛りだくさんですので是非、最後までお付き合いください!

1.照明計画とは

照明計画とは、家づくりに必要となる照明の種類や配置、数、デザインなどをそれぞれの家庭のライフスタイルに合わせて計画することです。

間取りやインテリアデザインがいくら良くても、照明で全て台無しになってしまうこともあるくらい重要な計画です。

収納やクローゼットに明かりがなければ、ものを見つけづらくなってしまいますし、寝室など安らぎたい場所が明るすぎると落ち着かないでしょう。

このように照明次第で暮らしの満足度は大きく左右されてしまうため、しっかり時間をかけて計画を立てる必要があります。

2.照明計画で抑えておくべきポイントとは

照明計画で抑えておくべきポイントを4つまとめました。

- 日々のライフスタイルに合った、照明のある暮らしを想像し配置する

- 光りの明るさ、種類を選択する

- 照明器具の種類を選択する

- 照明を操作するスイッチを適切に選択し配置する

順番に解説していきます。

2-1. 日々のライフスタイルに合った、照明のある暮らしを想像し配置する

生活に照明は欠かせません。

せっかくのマイホームですので、家族のライフスタイルに合わせた照明を選択すべきでしょう。

照明は一度決めると変更が難しいものが多いため、自身のライフスタイルでどのような照明があれば暮らしやすいかを想像し、配置することが何より重要になってきます。

各居室にて、何をするのかをイメージして最適な照明を選択しましょう。

2-2. 光りの明るさ、種類を選択する

光りの種類と明るさで、雰囲気は大きく変わります。

暮らしやすい家づくりを実現するためには、各セクションにおける最適な光量と色味を選択することが重要になってきます。

▼光りの明るさ

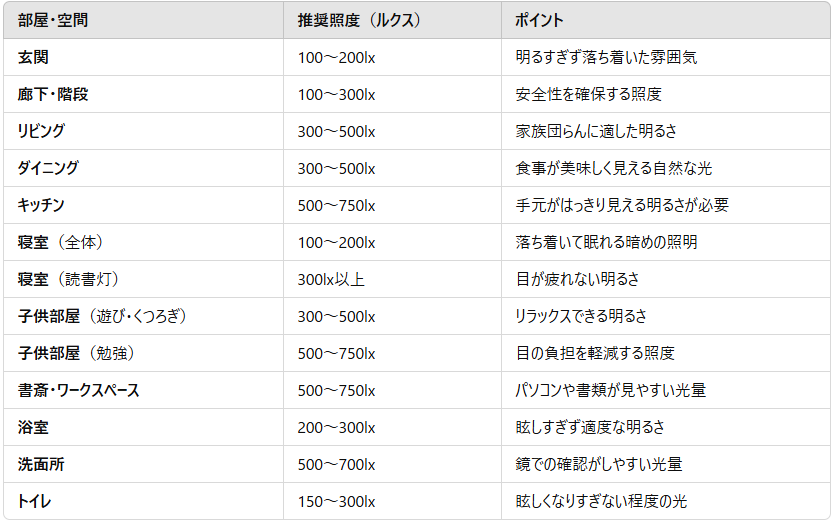

明るさ(照度)をルクスと表現します。

一般的に、暮らしやすいとされる各部屋・空間のルクスを下記にまとめました。

照度のポイントとしては

- 活動量が多い場所(キッチン・書斎など)→ 高めの照度(500〜750lx)

- リラックスする場所(寝室・リビング)→ やや低めの照度(100〜300lx)

- 照明の種類(間接照明や調光機能)を使い分けると快適度UP

こんなイメージで選ぶと失敗が少ないと思います。

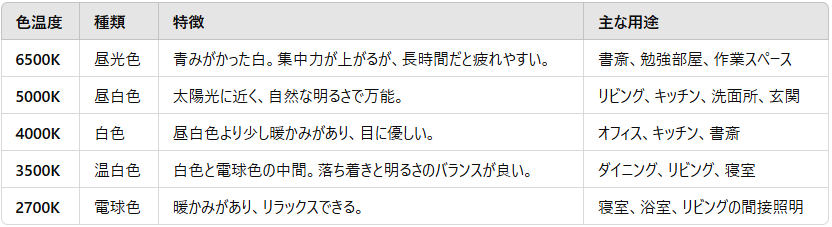

▼光りの種類

光りは温度によって色が変わるのですが、それぞれの部屋・空間の雰囲気に合わせて選択するのが良いと思います。

一般的な注文住宅で使う種類をまとめてみました。

▼イメージ画像はこんな感じ

- リビングやダイニングは「昼白色」または「温白色」+「間接照明に電球色」 でバランスよく

- 勉強・仕事スペースは「昼光色」や「白色」 で目が疲れにくく

- キッチンは「昼白色」または「白色」 で手元がはっきり見えるように

- 寝室や浴室は「電球色」 でリラックスしやすく

- 白色(4000K) は、昼白色よりも目に優しく、オフィスや作業スペースにも適しています。特に、仕事や勉強の集中を保ちつつ、目の負担を軽減したい場所におすすめ です!

ある程度、各部屋・空間の適切な光量、色味を選択することが大切ですが、使い分けしたい居室などは、光量や色味を調節できる汎用性のある調光・調色機能が付いたものを選択することもひとつの手段として知っておきましょう!

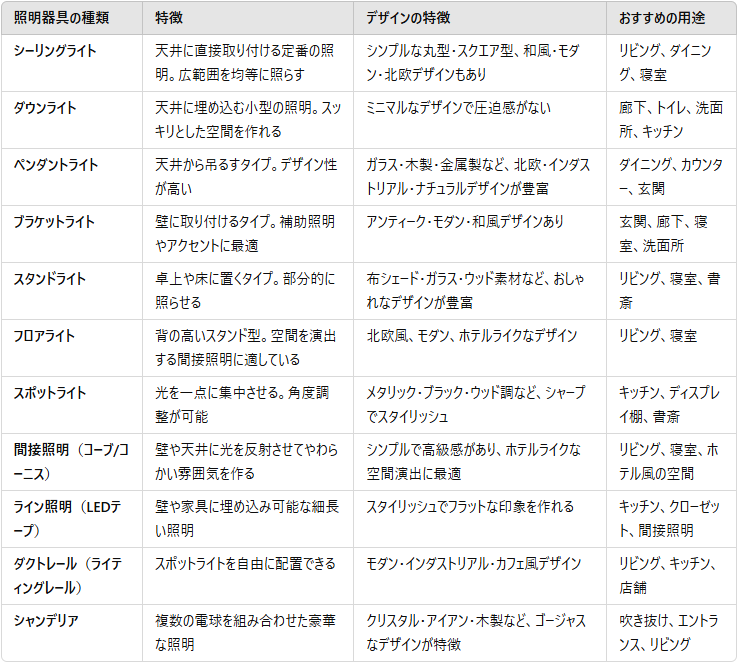

2-3. 照明器具の種類を選択する

照明器具は光り方や用途によってそれぞれの特徴が活きる選択をしていく必要があります。

そして、器具のデザインもインテリアに合わせる必要があり、重要になってきます。

簡単に照明器具の種類と特徴、オススメの用途をまとめてみました。

大枠のオススメな器具の選択や配置はハウスメーカーさんが提案くれるとは思います。ただ、自分なりのこだわりたいポイントがあるのであれば明確にイメージを伝えた方が良いですね!

2-4. 照明を操作するスイッチを適切に選択し配置する

照明の明るさ、光りの種類、それを表現する器具を選択したら、あとはそれを効率的に使うための「スイッチ」を適切に選択して配置する必要があります。

スイッチを配置する際には、生活動線を考えた配置が重要です。

家の中を回遊する際に、自然と無意識に手間無くスイッチを押せる場所をイメージしましょう。

3.我が家の照明計画実例

3-1. 我が家の基本的な照明に対しての考え

照明を決める際におさえるべきポイントを考慮して、我が家ではどのように照明を決めたかを具体的に紹介していきます。

正直、明るさに関しては部屋の大きさなどを考慮して暗くならない照度をハウスメーカーさんにお任せしましたので、実際に決めたのは雰囲気を決める色味と、場所によっては照明器具に関してこちら側で要望を伝える流れで計画を進めたイメージです。

基本的に、明るさに統一感を持たせたかったこともあり、我が家は2種類の色味しか選択していません。

- 明るさが必要な場所→温白色

- 雰囲気重視→電球色

基本はこの考えです。

明るくしたい場所は昼白色と迷いましたが、実際の光りを展示場で比較した結果、温かみがあって明るい温白色を気に入ってメインで採用しています。

また、ダウンライトがスッキリして良いという考えから、こだわった部分以外は基本的にダウンライトを採用しています。

それでは、各部屋・空間における照明選択とその理由について紹介していきます。

3-2. 部屋・空間における具体的な照明選択とその理由

▼玄関:ダウンライト(オートセンサー)電球色

選択した理由:靴を脱ぎ履きすることメインなので、そこまで明るさを必要としないと考え、雰囲気重視の電球色にしました。

帰宅時に両手が塞がっていても、自動で明かり点くようにオートセンサーライトを採用してます。

ニッチのライトも連動して点くようにしてもらってます。

▼ホール・階段:ダウンライト 電球色 +ブラケットライト 電球色

選択した理由:玄関同様に、雰囲気重視で選択しました。

足下をしっかり照らしたい方は、もう少し明るい色味でも良いかもですが、電球色でも全然困らない明るさは確保できています。

階段には同じ色味のブラケットライトを設置してます。

我が家では自動で点く必要はないと考えたので、スイッチは手動です。

▼リビング:ダウンライト(調光機能付き) 温白色

選択した理由:リビングは明るくしたかったので電球色はやめました。ただ温かい雰囲気は欲しかったので、明るくて温かい温白色を選択しました。

リビングには、小上がりの和室を隣接させており、場合によってはここでの就寝を想定し調光機能付きのダウンライトにしました。

▼ダイニング:ダウンライト 温白色 +ペンダントライト 電球色

選択した理由:リビング隣接のダイニングはリビングに統一するために温白色にしました。

十分な明るさを確保できており、温かみのある色味で気に入っています。

インテリアとして設置した、ペンダントライトは、時に雰囲気を変えることができるように、電球色を選択しました。

▼キッチン:ダウンライト 温白色

選択した理由:キッチンは手元がしっかり見えた方が良いので明るくしたい思いがあり、ダイニング、リビングと隣接してるということで、温白色を選択しました。

昼白色も気になりましたが、温白色でも十分な明かりで問題ありません。

▼寝室:ダウンライト(調光機能付き) 電球色

選択した理由:寝室はやはり、落ち着いた空間にしたいということで電球色にしました。

就寝時は更に暗くしたい思いから、明るさを調節できる調光機能付きのものを選択。ベッドの上でも調節できるよう、リモコンで調節できるタイプのものを選びました。

おしゃれさを意識してダウンライトを選択しましたが、これは失敗でした。

調節しても全然まぶしい…

おとなしくシーリングライトにすれば良かったと後悔しているポイントになります。

▼子ども部屋:シーリングライト 昼白色

選択した理由:子ども部屋は意識的に明るさを重視して昼白色にしました。

また、大きくなったら子どもたちは自分の部屋で寝ることを考えると、明るさの調整や豆電球的な暗さを簡単に実現できるシーリングライトがベストだと判断しました。

元々賃貸マンションで使ってたシーリングライトがあったのでそれを流用しました。

▼書斎:ダウンライト 温白色 +スタンドライト(調色機能付き)

選択した理由:書斎は雰囲気よりも手元がしっかり見える明るさが必要だと考え、温白色にしました。

ただ、ダウンライトだと上から照らす兼ね合いで影が生まれてしまいますので、作業として明るさが必要なときは、手元を照らせるスタンドライトを活用しています。

▼収納スペース:ダウンライト 温白色 +ブラケットライト 温白色

選択した理由:クローゼットや、パントリーなどの収納をメインとしたスペースはものをしっかり確認する必要がありますので、明るさを重視した温白色にしました。

ここは、雰囲気はあまり関係無いと思いますので、個人的には電球色にはしない方が良いと思います。

▼浴室:LEDライト 温白色

選択した理由:浴室は落ち着きたい空間なので、電球色も考えましたが、歯磨きや、化粧落としなどの場でもあるため、明るさは重視したい思いから温白色を選択しました。

照明器具に関しては、少し空間のイメージをスタイリッシュにしたくてバータイプのLEDライトにしてます。

▼洗面所・脱衣所:ダウンライト 温白色

選択した理由:顔を洗ったり、朝の準備をしたりする洗面所は明るい方が良いので温白色を採用しました。

採光用の窓も設置したので、十分な明るさは確保できたかと思います。

▼トイレ:ペンダントライト 電球色

選択した理由:トイレは少しおしゃれな雰囲気で落ち着いた空間をつくりたくて、あえて電球色のペンダントライトを採用しました。

明るすぎず、暗すぎずの理想の空間が作れたと思います。

トイレは消し忘れを防ぐために、オートセンサーライトにするご家庭も多いようですが、我が家ではトイレ使用中に消えたりするのが嫌だったのであえて手動のスイッチにしました。

4.我が家で後悔している失敗ポイント

4-1. 寝室のダウンライト

スタイリッシュなダウンライトがかっこいいと思って、ハウスメーカーさんの「シーリングライトがオススメ」という内容をあえて変更して、調光機能を付けたダウンライトを設置しました。

しかし、まさかの調光機能の一番暗くした状態でも全然まぶしいという結果になり、結局枕元に小ライトを設置して寝る時は真っ暗にしてますw

余計に費用もかかってしまったため、おとなしく汎用性のあるシーリングライトにすれば良かったと後悔しています。

4-2. オートセンサーライトの位置

玄関にオートセンサーライトを設置したことは非常に良かったと満足しているのですが、問題はリビングから玄関に向かうときのセンサーで、ドアを開けっ放しにしているとリビングにいる人の動きに反応して勝手に点いてます。。

センサー位置をドアで隠れる場所にすれば良かったと後悔ポイントとなりました。

5.まとめ

今回は、注文住宅の照明計画で抑えておくべきポイントと、それを踏まえて実際に我が家で採用した内容を実例付きで解説しました。

抑えておくべきポイントを簡単にまとめると

- 日々のライフスタイルに合った、照明のある暮らしを想像し配置する

- 光りの明るさ、種類を選択する

- 照明器具の種類を選択する

- 照明を操作するスイッチを適切に選択し配置する

この4つだと思います。

また、これを踏まえて我が家で実際に採用した内容は

- 明るさ→プロにお任せした

- 色味→統一感を意識して2つに絞った

明るさが必要な場所→温白色 雰囲気重視→電球色 - 照明器具→基本ダウンライトで統一し、こだわりたい部分はインテリアに合わせた器具を選択した

ライフスタイルに合った照明を選んだつもりでも、実際に暮らしてみるとイメージと違った後悔ポイントが2つ…

- 寝室のダウンライト

→調光して暗くしても十分に明るかった - 玄関→廊下のオートセンサー

→玄関側は良かったが、廊下側のセンサー位置のせいで誤作動が多い

生活の暮らしやすさを実現するためにも、照明計画は十分に時間をかけて情報収集する価値がある内容だと思います。

こだわりの内容に関しては、各家庭で異なると思いますので情報を集めて最適な照明計画を実現してくださいね!

今回の記事が、少しでもあなたの照明計画の参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

コメント